From:向川a.k.aチャートの向こう側

自宅のトレードルームより

テクニカルアナリストの向川a.k.aチャートの向こう側です。

今日は日曜日。

いつも週末は相場の振り返りと、監視銘柄の入れ替えをしてます。

私の中で株はオンラインゲームに近くて、銘柄を選ぶ=どのカード(キャラクターと言ってもいいですが)で来週のプレイに挑もうかなと、あれこれ戦略を考えるんですね。それがいつもの週末の日課です。

今日はちょっと早く終わったので、コラムを書こうと思いました。特に日経平均についてですね。

・・・いや、まず何を言っても上がりすぎです。笑 以前から私の発信を見てくださってる方であれば、ここまでの流れはある程度わかっていたと思います。テクニカル的にここまでは上がるよなと。

ただ、ちょっと想像よりは早くきてしまいました。嬉しい誤算ですね。

過去30年の日経平均とS&P500を振り返る

最近株を始めた方に日経平均を簡単に解説すると、日経平均とは「日本を代表する225社の塊」と覚えておきましょう。塊のことを「指数」ということも覚えておいてください。

ソフトバンク、三井住友銀行、JR東日本、みたいに1つの会社として見る場合と、日経平均(トップ225社の塊)やTOPIX(こちらは東京証券取引所の全体の塊)みたいに1つの塊として見る場合があります。

株価全体をザクっと見るのがTOPIX、その中の特に225社の塊をザクっと見てるのが日経平均です。どちらも一般的ですが日経平均を見ることが多いです。

で、その日経平均を1980年頃からの推移として見てみます。

1970年後半くらいはほぼ低空飛行していて、1980年過ぎから急激に上昇を始め、1989年12月が頂点ですね。ここが過去最高値の38,915円です。

では、次は米国を代表する株価指数「S&P500」を見ていきます。

こちら1980年頃からの推移ですが、このように綺麗に上昇しながら現在に至ります。

S&P500はすでに過去最高値を更新して、史上初の5,000を超えました。

米国株を代表するもう1つの株価指数、ダウ平均もすでに過去最高値を更新し、さらに現在はドイツやイギリスなども株価が高騰。中国株が下落していますが、それ以外は全世界的に株価上昇の流れが今です。

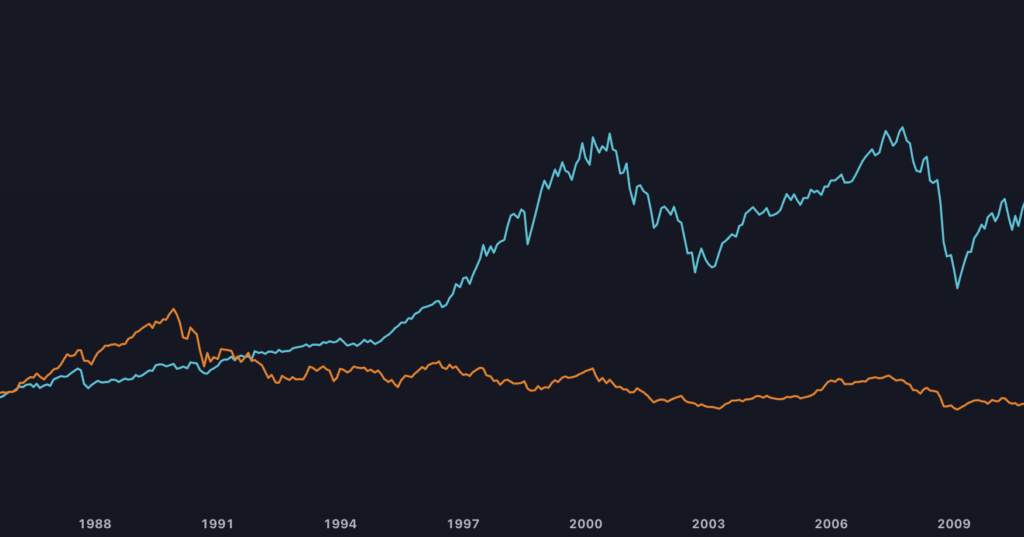

では、次は日経平均とS&P500を合体させてみます。するとこうなりました。青がS&P500、オレンジは日経平均です。

現在はこれほどまでに大きな差が生まれています。

どこで差がついた?

こうやって比べてみると、現在大きな差が生まれているのは事実ですが、1990年くらいまでは日本も米国もどちらも大差はありません。

むしろ日本がバブル期に入った1980年後半にかけては日本が優勢ですね。この時の世界の時価総額ランキングには日本の企業がたくさん入っていました。トップ50のうち、30社くらいは日本の企業だったんですよ。

ウォークマンやテレビなどの家電、あとは自動車ですね。そして半導体も。今でいうエヌビディア、テスラ、アップルみたいな企業が日本にたくさんあったのです。素晴らしい時代でしたね。

しかし・・。

そこからバブルが弾け、日本には暗黒時代が到来します。バブルが弾けた理由は色々と言われていますが、私は急激な利上げをしたこと(2.5%→6%)と不動産の総量規制(不動産の融資を規制した)にあると思います。

結果論でしかないですが、いわば”急激なブレーキ”をしてしまったことによる反動です。それが原因となって経済がクラッシュ、そしてデフレになってさらに経済が弱くなりました。(今、中国はこの流れに入ろうとしてます)

そこからは根っからの生真面目、同調圧力の国民性、そして資本主義を象徴するバブル崩壊からリベラル左寄りの声も大きくなり、最後のチャレンジはホリエモン登場による世代交代でしたが、潰されて終わりました。

転換点となったドットコムバブル

米国が大きく成長したのはどこか?やはり2000年代に入ってからのサービス業へのシフトだと考えます。

先ほどの日経平均とS&P500の比較ですが、次は1986年くらいから2010年に絞りました。この辺りから少しずつ差が生まれていきます。(青がS&P、オレンジが日経平均)

この時に何があったでしょうか?そう、ドットコムバブルですね。

1990年代後半から、米国ではインターネットが急速に普及したことによるネットバブル(通称ドットコムバブル)が起こります。

まだこの時はスマホはないですが、Eコマースという言葉が誕生し、かつてはテレビや雑誌にしかなかった広告もネット広告が誕生するなど、新しいビジネスモデルが生まれた時期です。

当時はインターネット企業というだけで資金が集まり、またこの時の米国は低金利が続いており、資金調達しやすかったこともありました。こうした流れに乗ったのがアマゾンやグーグル、アップルなどのIT企業でした。

ちょっと遅れて日本にもその波が入り、ソフトバンクや楽天、ライブドア(懐かしい笑)、サイバーエージェントなどが上場するなど、日本でもIT起業家が続々と誕生していきました。

日本の飛躍的な成長の裏側

かつて米国は、製造業でその地位を確立しました。

自動車ヘンリーフォードが導入した大量生産技術は、米国の製造業の生産性を劇的に上げましたし、コスト削減にも成功しました。

さらに大量生産・コスト削減に成功したことで、サービス価格を低下して広く普及させることに成功。その成功に比例して働く人の賃金も上昇していきました。

もうちょっと時間を巻き戻すと、米国は第二次世界大戦でほとんどダメージを受けていない唯一の国でした。これもかなりラッキーで、日本やイタリア、ドイツなど敗戦国は巨額の借金だけが残ってゼロからの再出発でした。

そんな米国は、世界中に工業製品を提供するとともに、米国内においても自動車や家電を普及させ、新しいライフスタイルを作っていったのです。そして、世界一の経済大国になりました。

しかし、そこから日本も急速に復興し、わずか数十年でまた米国と肩を並べるまでに成長。バブル期には米国を超えるほどまでになりました。(ただ、これは米国のおかげもあって、日本は国防を米国に丸投げで、経済活動だけにコミットできたことも大きい)

日本人は元々が真面目で、そして手先が器用です。ゼロからイチを生み出すのは下手ですが、すでにあるイチを改良し、10にも100にもさせるのが得意です。

日本には資源がないので、(厳密には世界一の水や自然があるが)、他国から資源を買ってきては改良・製造して商品を作り、それを海外に売りまくって成長したのですが、言ってみれば日本の製造業は米国の製造業を飲み込むような形で、その地位を確立したのです。

そのタイミングと不動産バブルがミックスされて、日本は経済大国となりました。

捨てた米国、捨てられなかった日本

そこから日本と米国に大きな差が生まれたと思っているのですが、米国はかつての製造業を捨てました。そして新しい時代を作るであろうサービス業にシフトします。それがドットコムバブルです。

売上と比例してコストも大きくなる製造業では、稼げる天井は決まります。しかし、ITビジネスであれば天井はありません。世界中からのアクセスに耐えられるサーバーがあればOK。

ITの可能性に気づいた米国は、途中から製造業を捨ててサービス業にシフトし、ここから一気に米国経済は急成長を見せます。

先ほどの日経平均とS&P500の比較ですが、

このように大きく差が開いているのがわかると思います。

さらに、このあたりから中国が台頭してきて、世界の工場は日本から中国にシフトしました。本当はこの間に日本は新しい産業を生み出せてないとダメでした。

やはり時代はITでしたので、改めて考えてみてもホリエモンが登場して、ライブドア旋風が起こった時が分岐点だったと思います。

ただ、日本には言葉の壁があります。米国は英語なので、最初からグローバルにビジネスを展開させていくのが前提。でも日本にはそれはちょっと弱いのが気がかりではあります。

日本から世界を変えるサービスやSNSなどのプラットフォームが誕生したかというと・・あまり想像はできないです。笑

でも、別に日本のサービスを日本人がメインで使ってるのでもいいと思うんですよね。1億人のマーケットがありますし、そこから派生して日本からテスラみたいな電気自動車やネットフリックスみたいなサービスが誕生していた可能性はあります。

スマホもですね。当時のガラケーは世界最先端で、スティーブ・ジョブズがスマホを作った時は日本の携帯電話を参考にしたんですよ!

ただ、アップルやアマゾン、グーグルなどの世界的グローバル企業の問題は、国境を超えて事業を展開してもその国で税金を払ってないことです。

私たちはiphoneを使って、インスタグラムを毎日見て、amazonで買い物して、グーグルで検索して、YouTubeを見て、アメックスやVISAカードを使ってますが、これらの企業は米国であり、さらに米国ですらも納税しないグローバル無国籍企業なのが実態です。(大体は本社が米国だとデラウェア州とか欧州のタックスヘイブンにある)

中国やロシアはこうしたグローバル企業に自分たちの国が飲み込まれないように壁を作っています。なので、中国ではインスタやYouTube、amazonなど見れません。その代わりほぼ同じようなサービスがあります。(見たければIPアドレスを変えて特別な電波をキャッチしないといけない)

私たち日本は西側陣営なので、米国やイギリスなどと同じチームです。なのでニュースやメディアでも基本的にはプーチンが悪の大ボスですが、彼らには彼らの正義があります。やってることは問題外ですが、100%悪いとも思わないです。

中国も現在の習近平になってから、一気に鎖国路線になりました。米国と明らかに壁を作り、デカップリング(米国は米国、中国は中国と切り離すこと)を進めています。

ただ、バイデン政権は左寄りで、中国とはうまく付き合いたいのが見え見え。さらに息子のハンターバイデンは中国との賄賂問題や、税金未納、銃所持などかなり問題児で米国メディアでは叩かれてます。日本では全くスルー。

まとめ

今日は長くなったのでまとめます。

歴史に”if”はありませんが、もし日本が製造業を捨ててサービス業や、新しい産業にコミットしてたら、今とはちょっと雰囲気が違うかもしれません。

ただ、米国の傘下にいることで得られるメリットもあります。それが国防なわけですが、今とはなってはそれも危うくなってきています。そろそろ米国との付き合い方も考えないといけないんだろうとは思いますが、左寄りメディアの声が大きすぎて、どの政治家も何も言えない状態です。

米国に反して新しいことをやるためには当然、日本国としての独り立ちも必要です。(米国では日本は「保護国」とされています)バブル期のように経済活動にフルコミットしていればよかった時代とはまた違うだろうなとも思います。

日本株にも頑張ってほしいところ。今のところトヨタが先頭を走っていますが、それに続く新しい産業が出てこない限り、まだまだ厳しい時代が続くでしょう。

私はAI時代に登場する新しいロボットは、「心が通じ合えるロボット」だと思います。そして、それは日本人が持つ精神性によって作られると思っています。

例えば、ドラえもんですね。でも海外の人がロボットを作ると、やっぱりターミネーターやロボコップになるのです。ベイマックスという映画がありましたが、一家に一台、ロボットが普及する時代がくると思います。

その時に日本人が作るドラえもんが、世界中でバズったとき、またジャパンアズナンバーワンの時代が来ると思います。

日本株のさらなる飛躍、そのためには日経平均が34年ぶりの高値を超えるのは当然のこと。まだやっと靴紐を結んでウォーミングアップしたくらいです。さらなるぶち上げを期待しましょう!